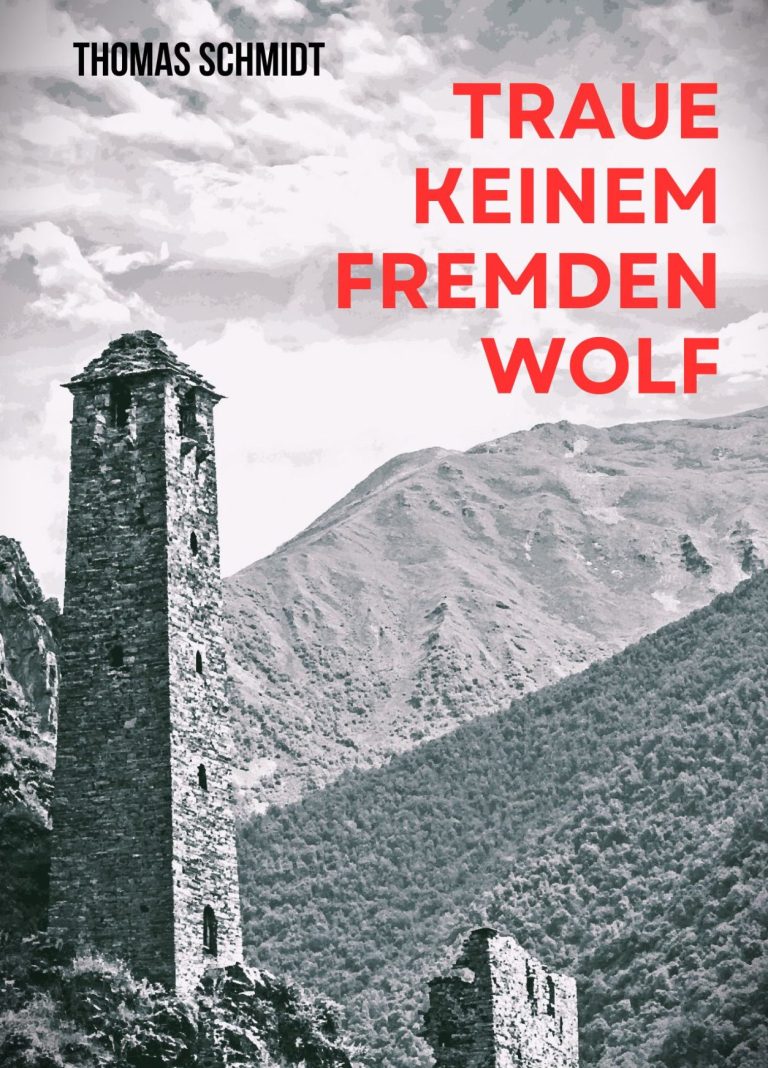

Neu

Januar 2025:

Ebook bei Amazon KDP

Printversion bei BOD

Eine Familiengeschichte in Tschetschenien

Roman

Das Buch

1985, die Perestroika erschüttert das Sowjetimperium auch im Kaukasus. Drei Brüder, zwei Schwestern und ein Cousin träumen vom Aufbruch aus einer engen Lebenswelt. Sie schmieden verwegene Pläne: Chassan, Said, Iljas, Chawa, Raja und Ramasan Ibragimow.

Der ehrwürdige Großvater Magomed und der rechtschaffene Vater Adam sind von der Geschichte schwer geprüft. Sie bleiben vorsichtig und abwägend. Doch bald scheint niemand die stolzen Tschetschenen aufhalten zu können. Eine Republik Itschkerija verheißt Unabhängigkeit und Wohlstand.

Erst zwei brutale Kriege werfen auch die Ibragimows auf den Boden der Tatsachen zurück. Adam kann wie viele Männer seine Familie nicht mehr schützen. Das muss er seiner Ehefrau Marina überlassen. Der Kult der Ahnen verliert seinen Zauber, die Jungen finden keine Antworten auf quälende Fragen. Statt im ersehnten Schwarz und Weiß offenbart sich die Wahrheit in einem unerträglichen Grau.

Die Geiselnahmen von Nordost und Beslan sind der Schlussakkord für Itschkerija. Der Tyrann Ramsan Kadyrow übernimmt die Republik. Die von Männern im Krieg erlittene Erniedrigung ist eine Ressource der neuen Ordnung. Frauen bekommen die Rache für den Ehrverlust der Männer zu spüren. Viele der Ibragimows erleben diese Zeit nicht mehr. Said bleibt mit dem Terroristen Schamil Bassajew verbandelt. Iljas geht in die Emigration. Mit seinen Kindern, den Neffen Russlan und Islam betritt eine völlig veränderte Generation die Bühne des Romans.

Buchbestellung bei BOD:

EBook Bestellung bei Amazon:

Hintergrund

Tschetschenien war ein Land ohne Kriminalität. Der Gast galt als ein Geschenk des Allmächtigen, mit dem er die Ehre und den Glauben seines irdischen Dieners prüfte. Wenn ein Alter am Weg stand, hielt das erste Auto an… Nur ein Jahrzehnt später verschwanden die Fremden als Geiseln für Lösegeld, wurden Kinder in einer Schule zur Zielscheibe eines Terroranschlages.

Heute hat der Tschetschene in vielen Actionfilmen die Rolle des Killers zugeteilt bekommen. Zugleich stieg das in Kriegen völlig zerstörte Grosny zum Dubai des Nordkaukasus auf. Und Staatschef Ramsan agiert als Putins Einpeitscher im Ukrainekrieg. Es ist schwer, den Wandel nachzuvollziehen.

In diesem Roman taucht der Leser in das Leben der Familie der Ibragimows ein, begleitet drei Generationen durch die Jahre der Hoffnung, des Grauens und der Anpassung. Wenn am Ende nur wenige überlebt haben, stellt sich die Frage: was ist geblieben von dem freiheitsliebenden Volk? Wenn ein Tschetschene von der Erde geht, darf er noch immer keine Probleme für seine Angehörigen hinterlassen?

Die Hauptfiguren des Romans sind frei erfunden. Der erzählerische Stoff mischt sich mit dokumentarischen Passagen und nähert sich dem realen Geschehen an. Der Quellenreichtum und zahlreiche rekonstruierte Hintergründe führen nah an die Realität der Ereignisse heran. So kann ein mitteleuropäischer Leser das fast undurchschaubare Beziehungsgeflecht der Kaukasier nachvollziehen. Die russische Seite lässt sich nicht auf die Fehlleistungen des Trinkers Jelzin oder die lange Hand des Machtmenschen Putin reduzieren. Oft gaben Nuancen den Ausschlag für tragische Weichenstellungen, deren Folgen erst später absehbar waren.

Die ausgeprägte Informiertheit und der kritische Umgang mit medialen Überlieferungen zeichnen diesen Roman aus. Im Bereich der deutschsprachigen Belletristik ist es bisher wohl der einzige Versuch einer Gesamtschau des Konfliktes über mehrere Generationen hinweg.

Grozny City (Photo Ignat Kushanrev)

Andere Bücher zum Thema

Das Folgende ist eine kleine Auswahl. Es sind die Publikationen, die mich am stärksten beeindruckten. Im deutschen Sprachraum findet man zahlreiche (meist übersetzte) Sachbücher zum Tschetschenienkrieg, die in der Regel vor allem einzelne aktuell-politisch wirksame Themen herausgreifen. In der Belletristik sieht es mit den Veröffentlichungen zu Tschetschenien magerer aus.

Ilyas Akhmadov: The Chechen Struggle

Akhmadov hat als einziger Akteur politische Memoiren hinterlassen, in denen er sich als Tschetschene auch den heiklen Fragen der inneren Diskurse, des Fundamentalismus und Terrors stellt. Meine Nummer eins unter den politischen Büchern.

Khassan Baiev: Grief of my heart. Memoirs of a Chechen Surgeon

Baiev beleuchtet neben seinen Werdegang als Star-Chirurg die intime Familienpsychologie seiner Landsleute. Diese Einblicke gibt es selten auf tschetschenischer Seite.

Carlotta Gall/Thomas de Waal: Chechnya.

Sebastian Smith: Allah´s Mountains

Vanora Bennett: Crying Wolf

Diese drei Reportagen und Sachbücher geben einen detaillierten Einblick in den Krieg 1994-96. Für die Entwicklung ab 1999 gibt es kaum vergleichbares.

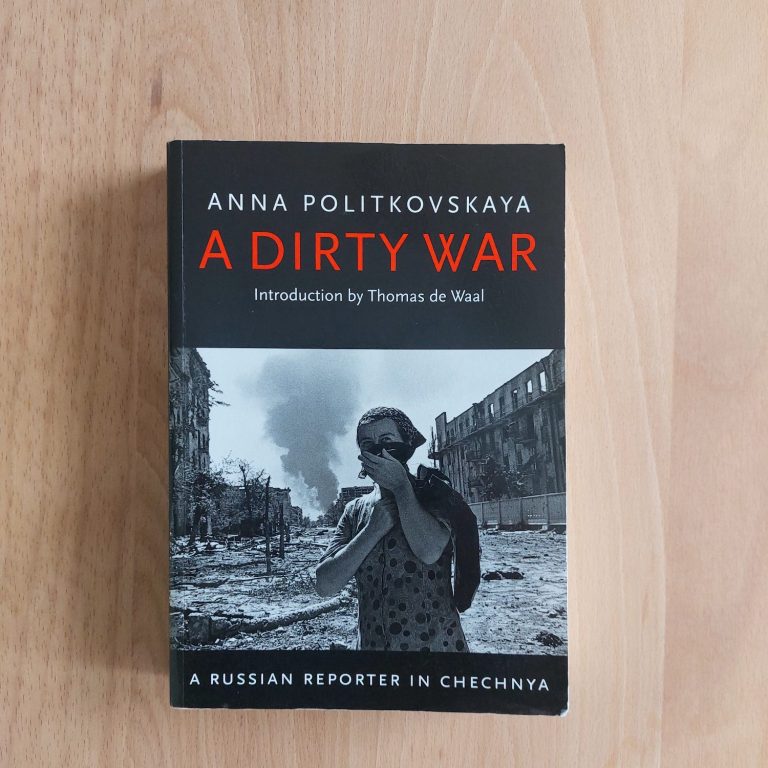

Anna Politkovskaya: A Dirty War

Die mutige Journalistin der "Novaya Gazeta" war eine der wenigen Zeitzeuginnen, die hinter die Kulissen des zweiten Krieges ab 1999 schaute. Sie erhielt viel internationale Aufmerksamkeit, blieb aber in ihrer Heimat eher eine Außenseiterin, die man mit dem Westen in Verbindung brachte.

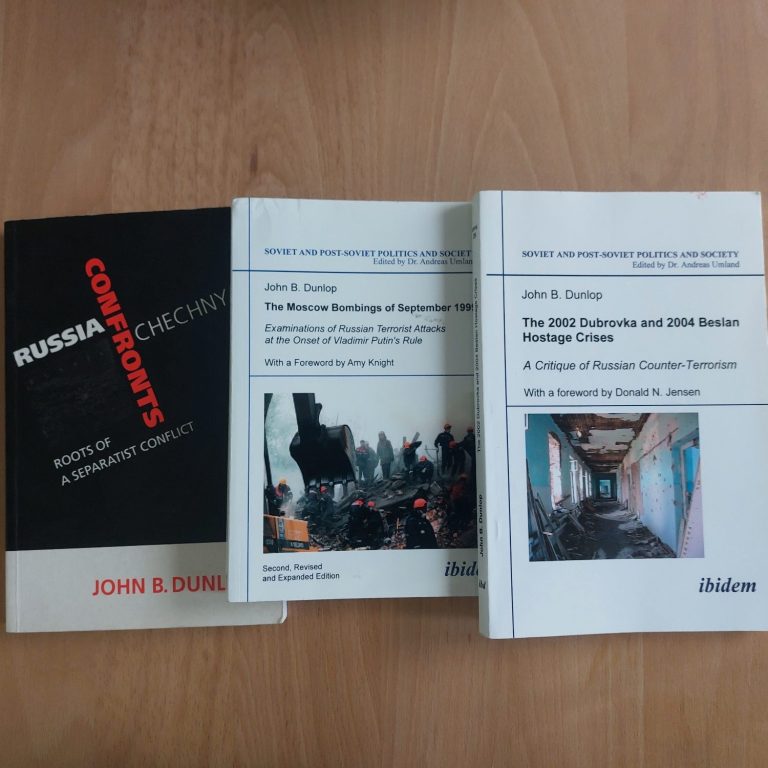

John B. Dunlop: Russia Confronts Chechnya;

The Moscow Bombings of September 1999;

The 2002 Dubrovka and 2004 Beslan Hostage Crises

Der amerikanische Politikwissentschaftler wertete akribisch alle verfügbaren Quellen zum Thema zwischen 1994 und 2012 aus.

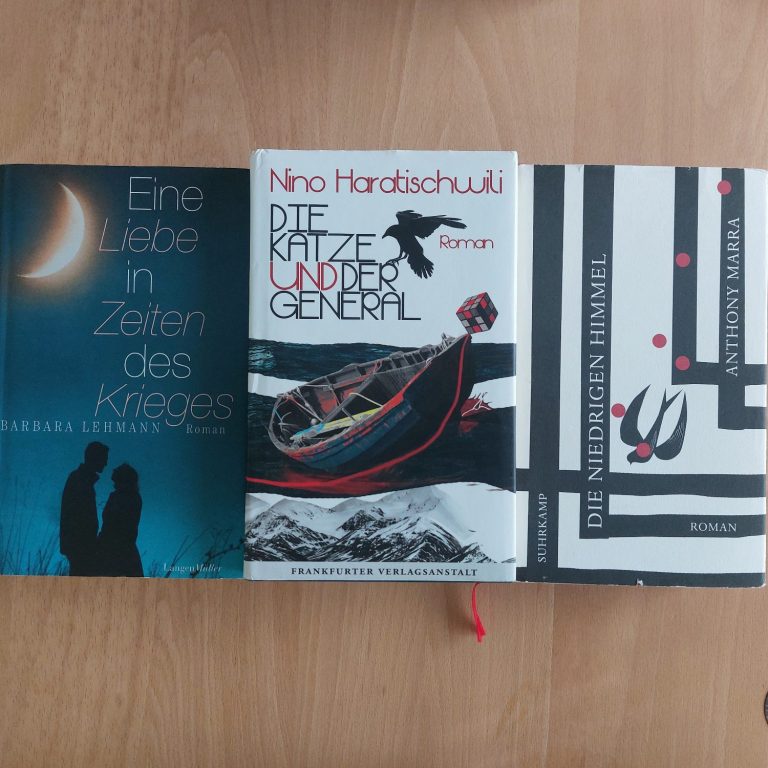

Barbara Lehmann: Eine Liebe in den Zeiten des Krieges.

Nino Haratischwili: Die Katze und der General.

Anthony Mara: Die niedrigen Himmel

Lehmann setzt westliche Frauenemanzipation in ein originelles Spannungsverhältnis zu einem archaischen Krieger aus dem Kaukasus. Die historischen und kulturellen Kontexte bleiben blass.

Haratischwilis Schuld-und Sühne-Roman spielt auf die reale Geschichte um Oberst Juri Budanov an.

Vielleicht war Marra der bisher einzige, dem ein umfassendes Psychogramm des Lebens der Tschetschenen unter den extremen Kriegsbedingungen gelang. Doch auch hier gibt es kein Davor und Danach.

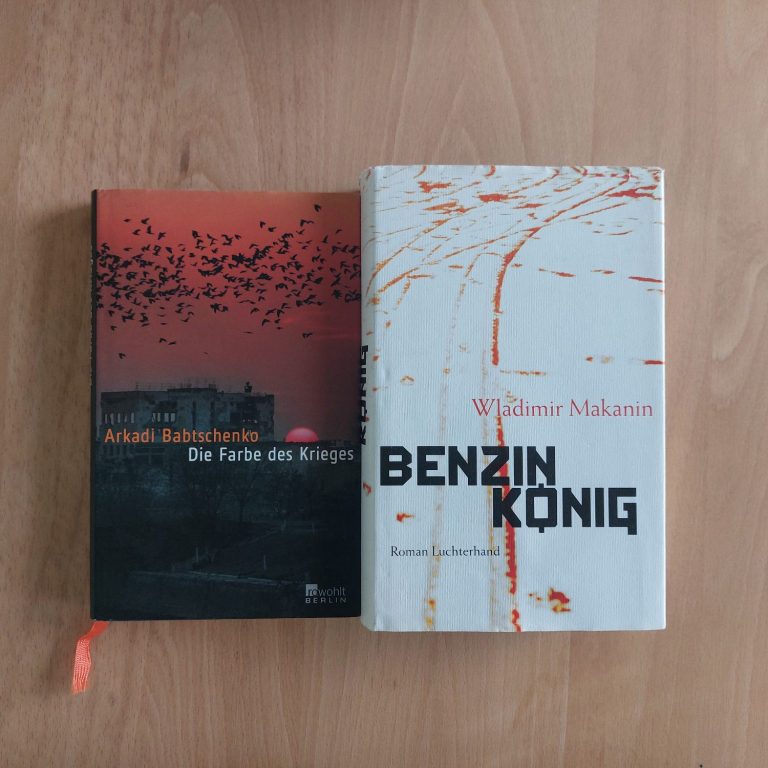

Arkadi Babtschenko: Die Farbe des Krieges.

Wladimir Makanin: Benzinkönig

Aus dem Russischen wurden diese bemerkenswerten Bücher zum russischen Soldatentum der Tschetschenienkriege übersetzt. Die kaukasischen Gegenspieler wirken weitgehend farblos.

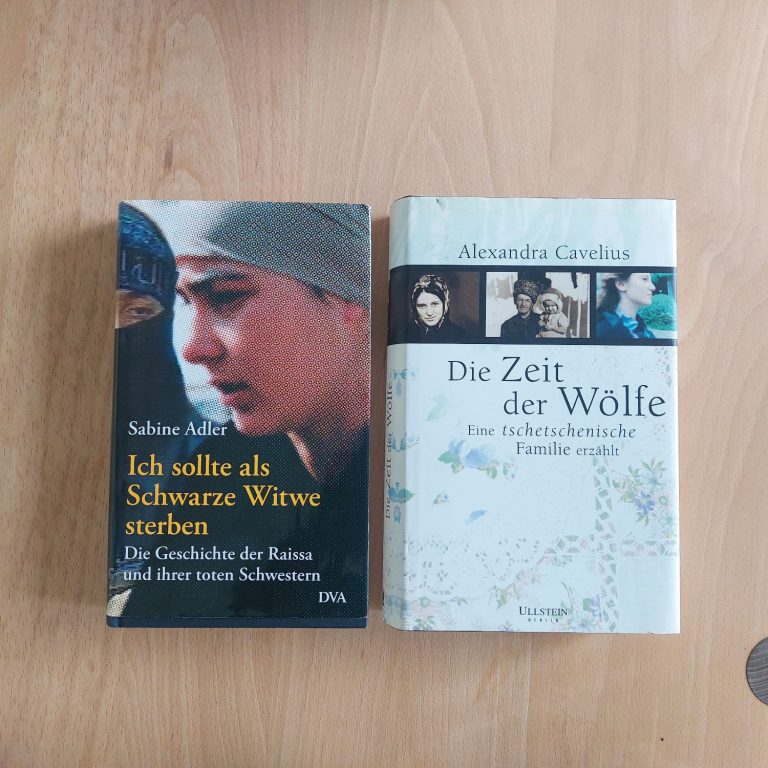

Sabine Adler: Ich sollte als schwarze Witwe sterben.

Alexandra Cavelius: Die Zeit der Wölfe.

Zum Schluß folgen zwei Autorinnen, die aus Interviews und Recherchen eine Art dokumentarischer Romane gestalteten.

Adler zeichnet das Drama der Geiselnahme im Musical Nordost am Schicksal der weiblichen Terroristinnen nach.

Cavelius lässt eine Mutter und ihre Kinder beim Erzählen der Familiengeschichte inmitten des Krieges zu Wort kommen.

Zu meiner Person

Thomas Schmidt, Jahrgang 1959, lebt seit kurzem in Nordfriesland. Er studierte im sowjetischen Nordkaukasus und arbeitete später als Historiker an der Leipziger Universität. 1990 wechselte er als Exportmanager in die Wirtschaft. Das Interesse an Vergangenheit und Zeitgeschehen ließ ihn nicht los. So entstand der Debütroman „Traue keinem fremden Wolf“. Die Recherche zum Buch schloss neben einem umfangreichen Quellenstudium auch Interviews mit in Berlin lebenden Akteuren der Zeitgeschichte ein.

Social Media

bitte unten klicken

Kesenoy Am (Photo Hans Heiner Bur)

© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.